Pourquoi avons-nous du mal à voir quelqu’un souffrir ? Comment sa douleur nous rejoint-elle ? Une réaction empathique peut-elle réduire la souffrance ? Telles sont les questions que se posent les chercheurs de l’équipe d’intégration centrale de la douleur chez l’homme (NeuroPain) du Centre de recherche en neurosciences de Lyon (CRNL).

La scène se passe pendant les Jeux olympiques de Rio, en août 2016. Le gymnaste français Samir Aït-Saïd s’élance pour l’épreuve de saut lors des qualifications masculines. L’envol est parfait, la figure impeccable, mais l’athlète rate sa réception et s’écroule sur le bord de la piste. Livide, il regarde son pied qui fait un angle improbable avec sa jambe. Il vient de se fracturer violemment le tibia et le péroné. Pour les juges, la scène est insupportable (photo) : l’un se cache le visage dans ses mains, l’autre se retourne sur sa chaise.

Et vous, comment réagissez-vous à ces images ? Reconnaissez-le : un frisson de dégoût vous parcourt, vos traits se crispent, votre cœur s’accélère, et vous avez peut-être envie, comme les juges olympiques, de détourner le regard.

Pourquoi avons-nous ainsi du mal à voir quelqu’un souffrir ? Comment sa douleur nous rejoint-elle ? Cette capacité à ressentir ce qu’un autre ressent a un nom : l’empathie. Mais que signifie-t-elle du point de vue de la science ? Telles sont les questions que se posent les chercheurs de l’équipe d’intégration centrale de la douleur chez l’homme (NeuroPain) du Centre de recherche en neurosciences de Lyon (CRNL).

Comment la science définit l’empathie

La littérature scientifique définit l’empathie à travers trois concepts. – Le premier la désigne comme la faculté de partager avec l’autre son ressenti. On peut avoir de l’empathie dans des contextes aussi bien positifs que négatifs. Elle peut se traduire par des émotions de base, telles que la colère, la joie, la tristesse et la douleur, ou des émotions plus complexes, comme l’embarras, la culpabilité ou l’amour.

– D’autres définissent l’empathie comme un processus cognitif qui se rapproche de la théorie de l’esprit (mentalization). L’empathie correspond alors à la capacité à se mettre à la place d’autrui, c’est-à-dire connaître spontanément son état interne (pensées et sentiments). Comme si l’autre devenait un miroir qui nous renvoyait à la possibilité de notre propre souffrance, sans pour autant nous confondre avec lui.

– Enfin, les derniers y voient un comportement prosocial, voir altruiste. L’empathie nous pousse alors à venir en aide à la personne qui souffre. Ces différentes approches montrent que l’empathie est un phénomène à plusieurs dimensions.

L’empathie, ça se passe où dans le cerveau ?

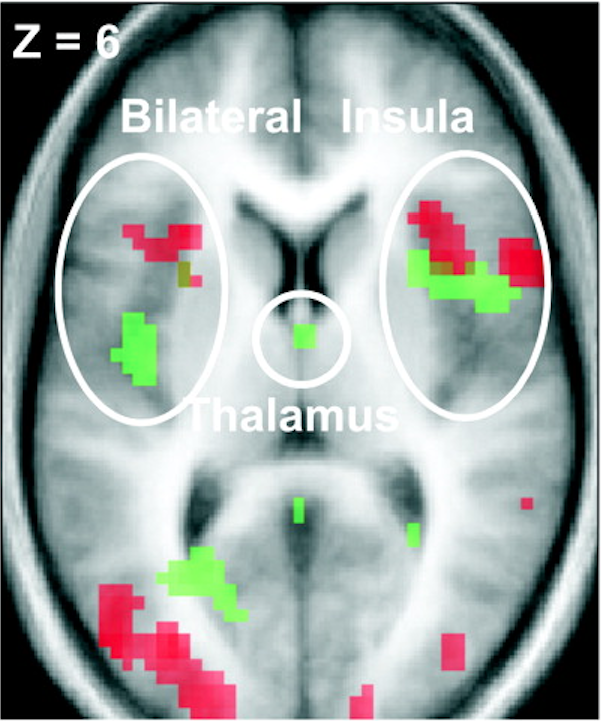

Les avancées de l’imagerie médicale, ces dernières années, ont permis de mieux cerner les mécanismes cérébraux mis en jeu lors de la réponse à la douleur d’autrui. Dans une des premières études menées à ce sujet [1], la spécialiste mondiale de l’empathie Tania Singer (Institut Max-Planck), a placé des sujets dans un scanner IRM et relevé leur activité cérébrale selon qu’ils étaient soumis à des stimulations douloureuses ou qu’ils étaient avertis par une lumière rouge que l’un de leurs partenaires subissait la douleur. Les résultats ont montré que les régions cérébrales activées lorsqu’on souffre soi-même et lorsqu’on voit quelqu’un souffrir sont très similaires (encadré ci-dessous). L’expérience empathique active ainsi de façon automatique une partie des régions du réseau de la douleur : les aires émotionnelles – mais pas les aires sensorielles, comme la partie postérieure du cortex insulaire, ce qui explique probablement pourquoi on ne confond pas sa douleur avec celle de l’autre.

Souffrir ou voir souffrir : les zones cérébrales activées sont similaires

Résultats tirés de l’article de Singer et al., 2004 représentant les réseaux communs et distincts entre douleur réelle (vert) et imaginée (rouge). Dans ce phénomène, on note un rôle important de la zone antérieure du cortex insulaire et de l’aire médiane du cortex cingulaire qui seraient associées à l’aspect émotionnel de l’empathie. Tandis que l’empathie cognitive est plutôt assimilée à des activations dans le lobe frontal et pariétal.

Résultats tirés de l’article de Singer et al., 2004 représentant les réseaux communs et distincts entre douleur réelle (vert) et imaginée (rouge). Dans ce phénomène, on note un rôle important de la zone antérieure du cortex insulaire et de l’aire médiane du cortex cingulaire qui seraient associées à l’aspect émotionnel de l’empathie. Tandis que l’empathie cognitive est plutôt assimilée à des activations dans le lobe frontal et pariétal.

> Pour approfondir, lire « The neural basis of empathy », Bernhardt et Singer.

Faut-il avoir souffert pour avoir de l’empathie ?

Doit-on avoir fait l’expérience de la souffrance pour être sensible à celle de l’autre ? Pour répondre à cette question, les neurologues et chercheurs Nicolas Danziger et Roland Peyron se sont intéressés aux personnes souffrant d’insensibilité congénitale à la douleur (ICD), une mutation génétique rare. Leur hypothèse : n’ayant jamais perçu de douleur physique au cours de leur existence, elles seraient incapables d’empathie pour autrui. A leur grande surprise, ils ont constaté que ces patients présentaient les mêmes activations cérébrales en réponse à la vision d’une douleur chez autrui que les sujets normaux. Puisque l’apprentissage n’avait pu se faire par leur propre expérience de douleur physique, ils en ont conclu qu’il devait y avoir un apprentissage visuel des situations douloureuses [2]. Cette découverte confirme l’idée que chez ces patients le processus empathique passerait plus par un mécanisme cognitif de raisonnement.

Sommes-nous capables de moduler notre réaction empathique ?

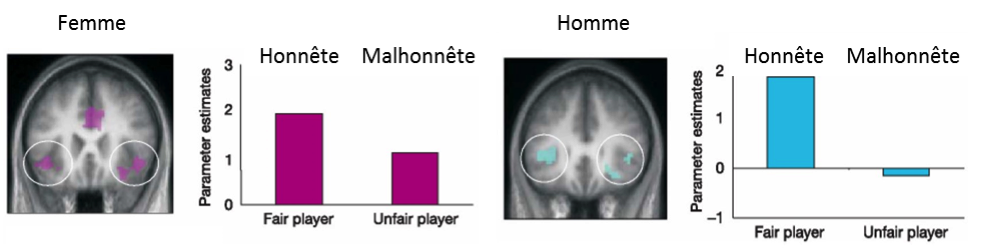

Si l’empathie résulte d’un processus cognitif, il n’est pas surprenant qu’il puisse varier en fonction du contexte et de la relation que nous entretenons avec la personne en train de souffrir. Ainsi, les activités liées à l’empathie disparaissent si nous « n’aimons » pas l’autre et sont au contraire exacerbées si elles concernent des proches. L’équipe de Tania Singer a illustré cet effet grâce à une expérience originale utilisant le jeu monétaire suivant [3].

Des hommes et des femmes sont confrontés à des joueurs fairplays ou malhonnêtes soumis à des stimulations douloureuses. Qu’observe-t-on dans cette situation ? Les réponses neuronales empathiques des hommes sont quasi nulles quand ils observent les joueurs malhonnêtes manifester de la douleur. Au contraire, chez eux, les aires cérébrales liées à la récompense s’activent. Autrement dit, ils voient la douleur comme une sanction méritée pour les tricheurs : « Bien fait pour eux ! » La différence de comportement des femmes soumises au même dispositif reste à expliquer…

Des hommes et des femmes sont confrontés à des joueurs fairplays ou malhonnêtes soumis à des stimulations douloureuses. Qu’observe-t-on dans cette situation ? Les réponses neuronales empathiques des hommes sont quasi nulles quand ils observent les joueurs malhonnêtes manifester de la douleur. Au contraire, chez eux, les aires cérébrales liées à la récompense s’activent. Autrement dit, ils voient la douleur comme une sanction méritée pour les tricheurs : « Bien fait pour eux ! » La différence de comportement des femmes soumises au même dispositif reste à expliquer…

De la même façon, notre réponse empathique dépend aussi de nos expériences personnelles. Ainsi, les personnes confrontées au quotidien à la souffrance des autres, comme les soignants et les praticiens, ont tendance à diminuer leurs réponses empathiques [4-5]. Ce déni face à la souffrance de l’autre est un moyen de s’en prémunir.

De la même façon, notre réponse empathique dépend aussi de nos expériences personnelles. Ainsi, les personnes confrontées au quotidien à la souffrance des autres, comme les soignants et les praticiens, ont tendance à diminuer leurs réponses empathiques [4-5]. Ce déni face à la souffrance de l’autre est un moyen de s’en prémunir.

La souffrance des autres modifie-t-elle ma propre douleur ?

Le Pr Luis Garcia-Larrea, directeur de Neuropain.

Avoir de l’empathie peut modifier notre perception subjective de la douleur. C’est ce qui a été montré par l’équipe NeuroPain [6-7] en utilisant, de manière concomitante à une douleur expérimentale, la présentation d’images illustrant des scènes agréables ou désagrégeables. L’observation d’une scène déplaisante entraine une augmentation de notre propre ressenti à des stimuli douloureux. Cet effet est spécifique aux images évoquant la douleur, et non seulement le dégoût. Ce phénomène est connu sous le nom d’hyperalgésie compassionnelle. Le Pr Luis Garcia-Larrea, directeur de l’équipe NeuroPain (lire son portrait), nous explique que « cette sensibilisation centrale est liée à des aires dites de haut niveau, liées à l’évaluation d’états internes, à la mémoire et à la prise de décision, et surtout situées en dehors du “réseau de la douleur” classique ». L’accès à notre ressenti douloureux de manière consciente est donc sous la dépendance des caractéristiques individuelles et du contexte dans lequel nous nous trouvons, cette information étant principalement récoltée par notre capacité d’empathie.

L’empathie d’autrui soulage-t-elle la personne qui souffre ?

La question est souvent posée dans le milieu médical où l’attitude à adopter face à une personne souffrante est souvent délicate. Il est couramment admis qu’un comportement empathique dirigé vers la personne qui souffre permettrait de réduire sa douleur, et inversement. Une étude récente menée à NeuroPain a permis d’apporter un début de réponse à ces hypothèses [8]. Des volontaires soumis à des stimulations douloureuses ressentaient significativement moins de douleurs en présence d’expérimentateurs tenant des propos empathiques en comparaison à des commentaires négatifs.

La question est souvent posée dans le milieu médical où l’attitude à adopter face à une personne souffrante est souvent délicate. Il est couramment admis qu’un comportement empathique dirigé vers la personne qui souffre permettrait de réduire sa douleur, et inversement. Une étude récente menée à NeuroPain a permis d’apporter un début de réponse à ces hypothèses [8]. Des volontaires soumis à des stimulations douloureuses ressentaient significativement moins de douleurs en présence d’expérimentateurs tenant des propos empathiques en comparaison à des commentaires négatifs.

De futures investigations permettront de mieux comprendre les aspects physiologiques de cet effet, qui pourra probablement être extrapolé par la suite dans la pratique médicale comme moyen non-pharmacologique de réduire la douleur.

L’empathie est-elle innée ?

Dans les premières semaines de vie, face à la détresse d’un nourrisson, un autre nourrisson va y répondre par ses propres cris de détresse (prime enfance jusqu’à 14 mois). A ce stade, on peut parler de résonnance émotionnelle ou imitation automatique.

Après l’âge d’un an, les enfants commencent à montrer des comportements d’aide même s’ils sont eux-mêmes en détresse. Ils imitent aussi le comportement de détresse de l’autre, possiblement pour expérimenter les expressions et mieux les comprendre.

C’est à partir de 3 ans que les enfants commencent réellement à montrer des signes d’empathie, même si cela leur prend un peu de temps. A cet âge, on parle d’inférence émotionnelle qui permet de se représenter l’émotion d’autrui en mobilisant une capacité à se représenter soi-même comme distinct de l’autre. Avec le temps et l’éducation elle tend à se renforcer et à devenir de plus en plus spontanée.

A l’inverse un manque d’interaction sociale ou un environnement néfaste peuvent paralyser les capacités d’empathie d’un individu. Cette incapacité à comprendre de la bonne manière les émotions d’autrui est également retrouvée dans certains troubles psychologiques comme l’autisme ou la sociopathie.